Optimierung von Filtermedienstrukturen mit GeoDict

Erhöhung der Staubspeicherkapazität bei gleichzeitiger Beibehaltung des Druckverlusts und der β-Ratio

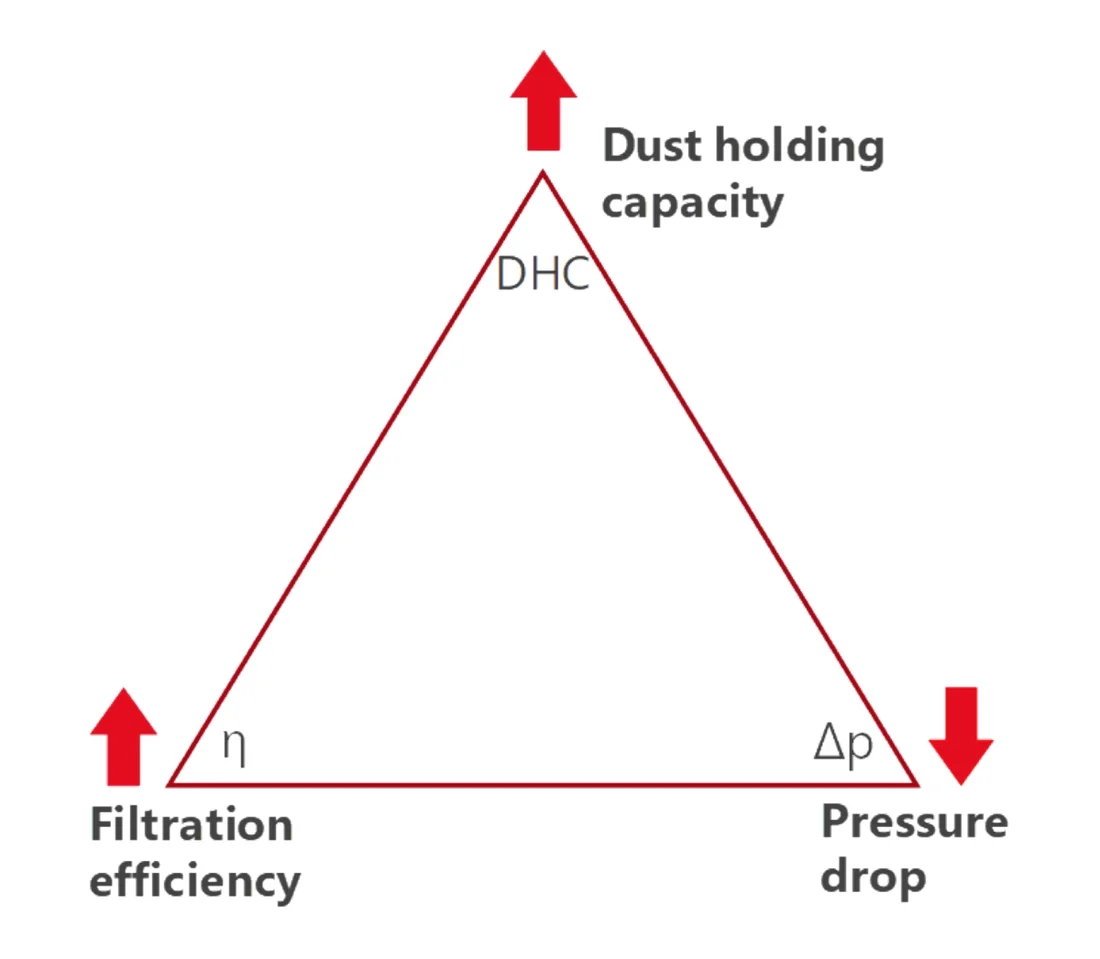

Generell hängt die Performance von Filter von drei wichtigen Parametern ab:

Dust Holding Capacity (DHC): Dieser Parameter gibt an, wie viele feste Partikel ein Filtermedium auffangen und halten kann, bevor der maximal zulässige Druckabfall erreicht wird.

Filtereffizienz : Dies ist ein charakteristischer Parameter, der die Wirksamkeit eines Filters bei der Trennung fester Partikel angibt und in Prozent ausgedrückt wird. Die Effizienz eines Filtermediums für eine bestimmte Partikelgröße kann im sauberen Zustand relativ gering sein und im Laufe der Lebensdauer des Filters zunehmen.

Druckabfall: Hierbei handelt es sich um den Druckunterschied, der zwischen dem Filtereinlass und dem Filterauslass gemessen wird. Der Druckabfall im Filter steigt im Laufe der Lebensdauer, da immer mehr Partikel abgelagert werden und entsprechend immer mehr Poren verschlossen werden.

Der perfekte Filter hat daher eine hohe Dust Holding Capacity, hohe Filtereffizienz sowie einen geringen Druckabfall. Da sich diese Parameter jedoch geegenseitig beeinflussen, muss in der Optimierung von zwei Parametern, die Verschlechterung des dritten Parameters in Kauf genommen werden.

Ziel dieser Case Fallstudie ist die Verbesserung der Staubspeicherkapazität zu erreichen sowie die Vermeidung der Verschlechterung der anderen beiden Parameter.

Zusammenfassendes Vorgehen zur Ermittlung der Strukturen und der Simulationen:

- Erstellung eines homogenen Strukturaufbaus

- Strömungssimulation der Permeabilität und des Druckabfalls mit FlowDict

- Automatisierte Parameterstudie zur Erstellung von linearen und exponentiellen Strukturen mit vergleichbarer Permeabilität mit Hilfe von FiberGeo & FlowDict

- Multipass-Simulation mit Hilfe von FilterDict

Referenz

Azimian, M., Kühnle, C. and Wiegmann, A. (2018), Design and Optimization of Fibrous Filter Media Using Lifetime Multipass Simulations. Chem. Eng. Technol., 41: 928-935. https://doi.org/10.1002/ceat.201700585

Autoren und Anwendungsspezialisten

Der Optimierungsprozess des Filtermediums

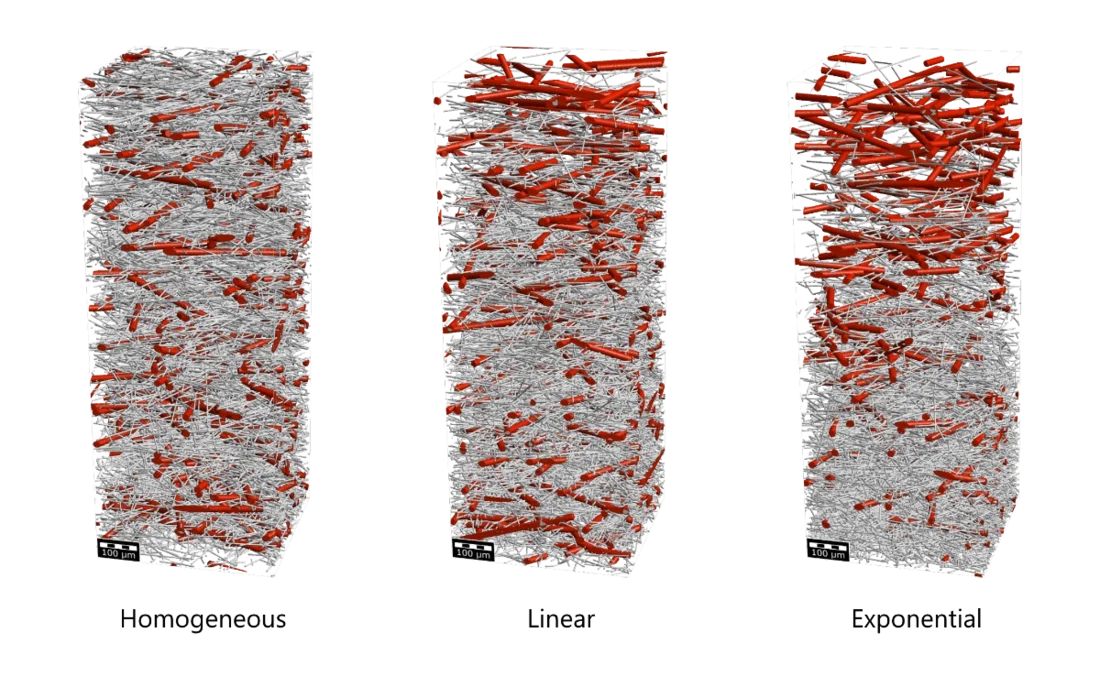

Um das Vorgehen des Entwicklungsprozesses schematisch zu zeigen, werden drei verschiedene Filtermedienstruktruren modelliert.

Die Strukturen bestehen jeweils aus zwei verschiedenen Glasfasern mit unterschiedlichen Durchmessern. Hierbei geben die dickeren Glasfasern dem Filtermedium Steifigkeit und unterstützen dadurch die feineren Glasfasern.

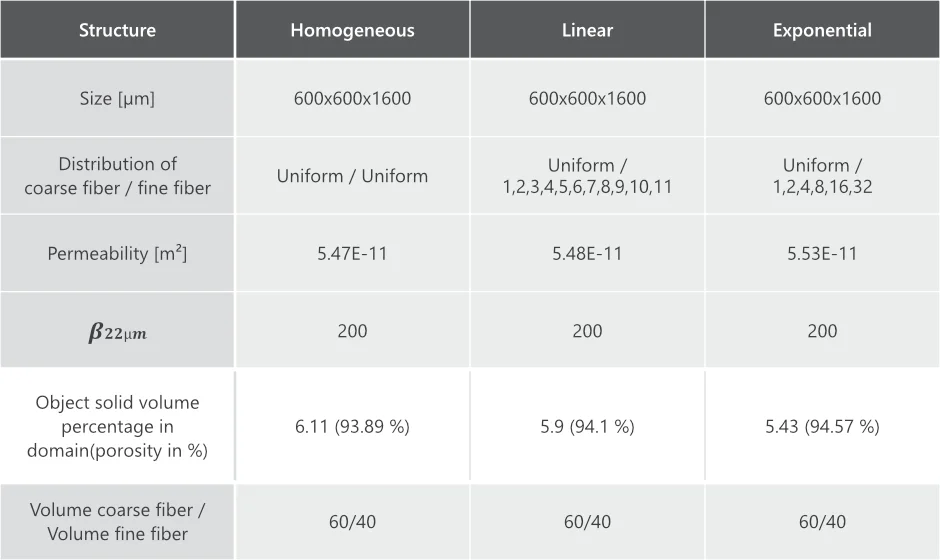

Damit die Randbedingungen für alle drei Strukturen vergleichbar sind, handelt es sich bei allen drei Strukturen um den selben Fasertyp mit identischem Durchmesser. Ebenso sind die dicken Glasfasern über das Medium bei allen drei Strukturen statistisch gleichverteilt. Alle drei Strukturen haben dieselbe Permeabilität im Ausgangszustand, sowie den gleichen initialen Druckverlust über die Struktur. Die Strukturen unterscheiden sich daher lediglich durch die Verteilung der feinen Fasern über das Medium hinweg. Hierbei wird in unterschiedliche Verteilungsarten unterschieden:

- Homogen: Die feinen Fasern sind über das gesamte Medium gleich verteilt

- Linear: Die Anzahl der dünnen Fasern steigt linear über die Tiefe des Mediums an

- Exponentiell: Die Anzahl der dünnen Fasern steigt exponentiell über die Tiefe des Mediums an

Die Modellierung und Simulation der Fasermedien der Parameterstudie wurde mit Hilfe von GeoDict automatisiert durchgeführt. Die entsprechenden Strukturen der Fasermedien sind nachfolgend dargestellt.

Strömungssimulation mit FlowDict

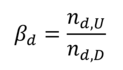

Zur Bestimmung der Filtrationseffizienz wird als Faktor häufig die sogenannte β-ratio verwendet. Diese berechnet sich in einem Multipass-Test aus dem Verhältnis von Partikeln stromaufwärts zu Partikeln stromabwärts.

Das β-Verhältnis wird mit einem Index angegeben, der die Partikelgröße angibt, für die das Verhältnis gilt:

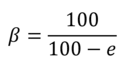

Die Filtereffizienz hängt dementsprechend mit der β-ratio zusammen und kann für eine gegebene Partikelgröße über:

berechnet werden. Hierbei bedeutet eine β-ratio von 200 für eine Partikelgröße von 22µm, dass 99.5% aller Partikel gefiltert werden, die größer als 22µm sind.

Mit Hilfe von FlowDict werden die Permeabilität sowie der anfängliche Druckverlust simuliert und überprüft. Ist dieser nicht für alle drei Strukturen vergleichbar, werden automatisiert weitere lineare / exponentielle Verteilungen in neuen Strukturen modelliert, bis die Permeabilität und der Druckverlust vergleichbar sind.

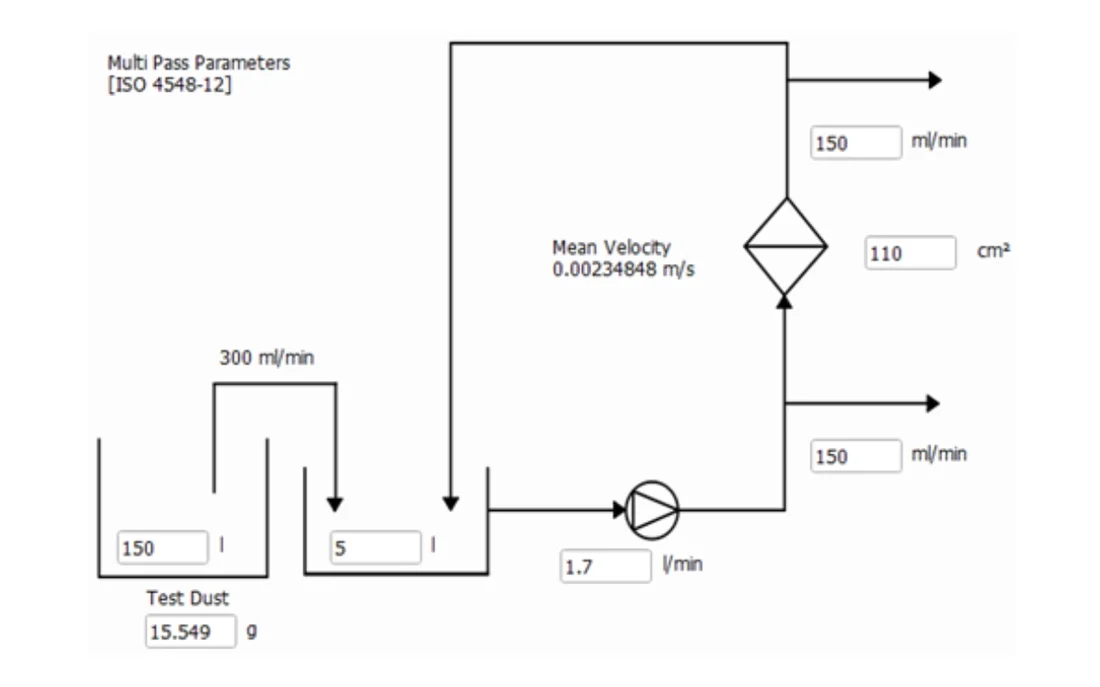

Multipass-Test

Im nächsten Schritt durchlaufen alle Strukturen einen Multipass-Test ISO 4548-12:2017, um deren DHC (Dust Holding Capacity - Staubspeicherkapazität) und den resultierenden Druckanstieg zu ermitteln. Der Multipass-Test ist ein standartisiertes Testverfahren für die Filtration von Hydraulikflüssigkeiten sowie Motorenfilter für Öl und Kraftstoffe, bei dem die Filltereffizienz und der Druckverlust bestimmt werden können. Während des Tests blockieren abgelagerte Partikel im Filter mit zunehmender Lebensdauer die Poren, was zu einer Abnahme der Permeabilität und einer Zunahme der Effizienz und des Druckanstiegs im Laufe der Zeit führt.

In einer Multipass-Simulation bewegen sich Flüssigkeiten in einem Kreislauf durch das System, und die Partikelgrößenverteilung sowie die Konzentration vor dem Filter ändern sich im Laufe der Zeit. Alle Multipass-Lifetime-Simulationen wurden in dieser Casestudy entweder nach 20.000 Sekunden oder nachdem der Inflow-Bereich mit Partikeln gefüllt war automatisch gestoppt.

Um genügend Raum für größere Partikel zu schaffen sich oberhalb des Mediums abzulagern, wurden 200 Voxel Inflow-Bereich hinzugefügt, sodass die Gesamtstrukturgröße 600x600x1800 Voxel umfasst.

Mit einer handelsüblichen Workstation mit 128 GB RAM und unter Verwendung von 12 parallelen Prozessen dauert jede Filtrationssimulation ca. 1-3 Tage.

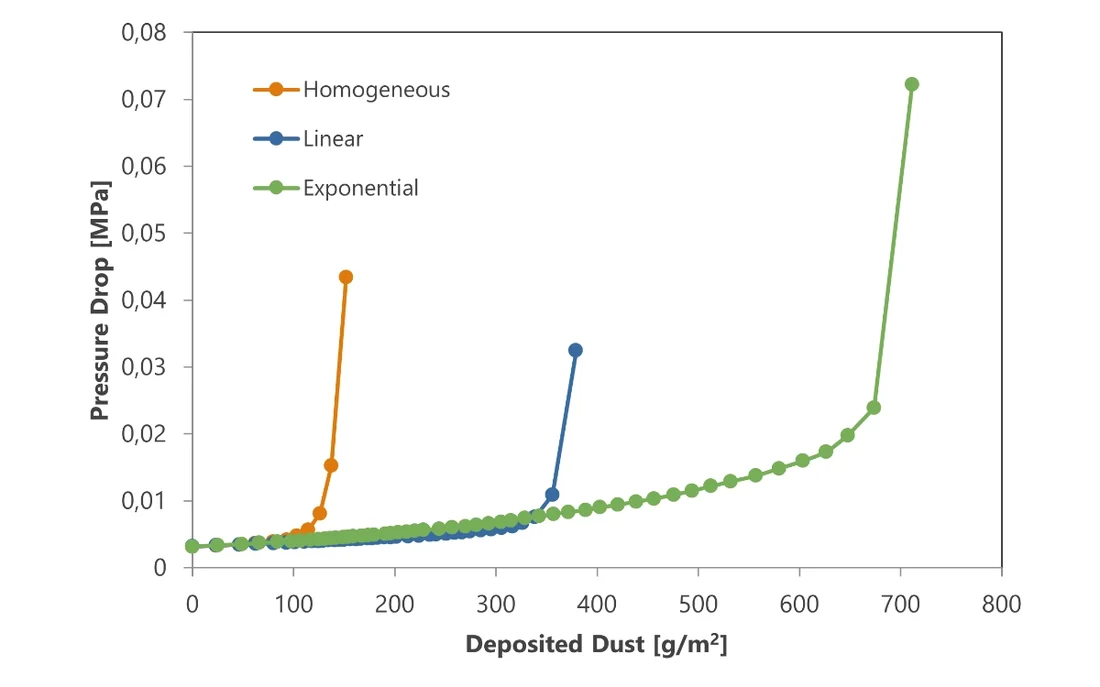

Ergebnisse der Multipass-Simulation

Das Ergebnis in dem Graphen zeigt, dass die Schmutzaufnahmekapazität durch die Veränderung der Faserverteilung innerhalb der Struktur des Filtermediums stark variierten kann. Der Aufbau eines Filterkuchen im Falle der Homogenen und Linearen Faserverteilung lässt sich durch einen starken Druckanstieg erkennen. Im Falle der Exponentialen Faserverteilung ist selbst nach Ende der Simulation noch kein Filterkuchen erkennbar. Im Fall dieser exponentiellen Verteilung der Fasern können dagegen Partikel in die Tiefe des Mediums eindringen und somit die Kuchenbildung und den damit verbundenen starken Druckanstieg herausgezögert werden.

Zusammenfassend lässt sich somit zeigen, dass die homogene Faserverteilung im Vergleich zu den linearen und exponentiellen starke Nachteile im Bezug auf den resultieren Druckabfall aufzeigt. Es zeigt sich anhand der Abbildung, dass sich früh ein Filterkuchen bildet, welcher den rapiden Druckanstieg auslöst.

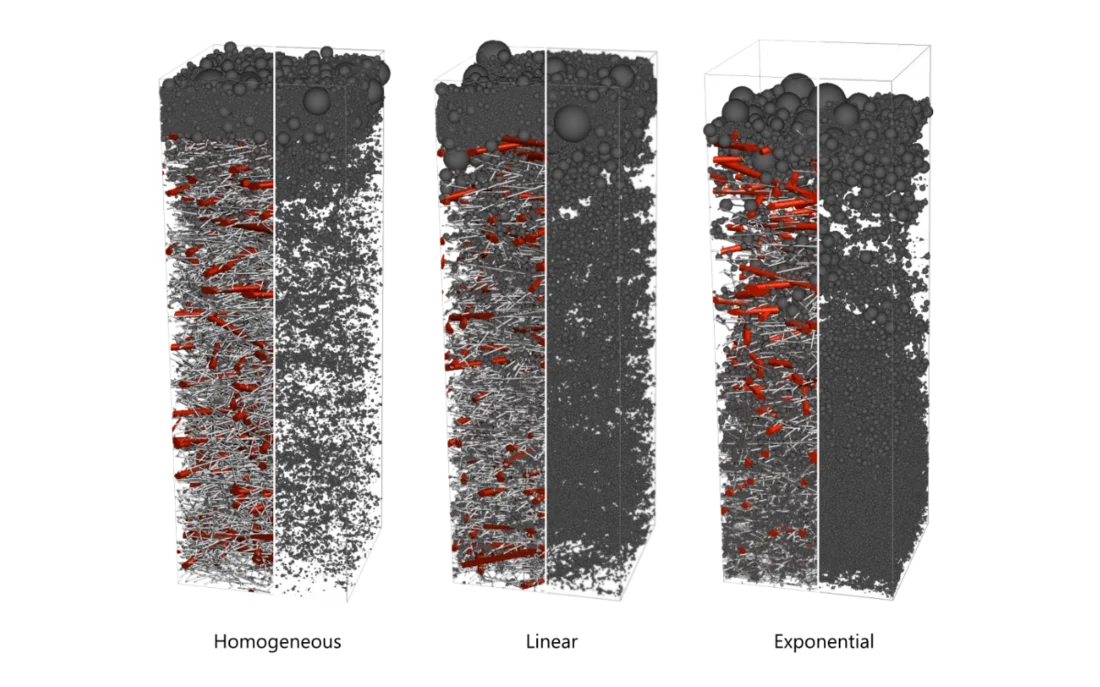

Visualisierung der Strukturen

Die Ergebnisse, welche den reinen Druckkurven entnommen werden konnten, können in GeoDict auch visualisiert werden. In den Abbildungen auf der rechten Seite lässt sich gut das veränderte Ablagerungsverhalten erkennen. Während im Homogenen Fall relativ schnell ein Filterkuchen bildet und somit nur wenige Partikel in die Tiefenfiltration gelangen, ist die exponelle Struktur in der Lage wesentlich mehr Partikel aufzunehmen, bevor es einer Kuchenbildung kommt. Somit tritt der rapide Anstieg des Druckabfalls im exponentiellen Fall wesentlich später ein.

Die Fallstudie zeigt die Möglichkeiten von GeoDict auf, bestehende Filtermedien zu optimieren um durch die Anpassung des Strukturaufbaus auf der Mikroebene, neue Filtermedien mit verbesserter Performance zu entwickeln.